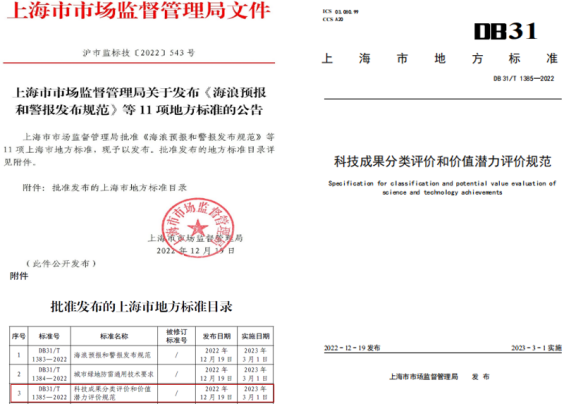

《科技成果分类评价和价值潜力评价规范》(DB31/T 1385-2022)是上海市深入贯彻落实国家关于科技成果评价机制改革精神、推动科技创新与产业创新深度融合的上海地方标准。本标准系统构建了科技成果“科学、技术、经济、社会、文化”五元价值与转化潜力相结合的多维评价体系,致力于系统解决传统评价中存在的视角单一、与市场脱节、激励不足、指标失衡等深层次问题,为科技成果高质量产出与高效转化提供科学、规范、可操作的标准化指引。

一、创新引领,构建科技成果评价新体系

本标准在全球范围内首次提出“五元价值”+“价值潜力”综合评价框架。针对科技成果类型和阶段差异,将成果分为基础研究、应用研究、技术开发、产业化及软科学五大类别,真正实现从“一把尺子量到底”到“分类评价、一果一策”的重大转变。标准系统设计了“5+23+94”五元价值评价指标和“3+70+70”价值潜力评价指标,量化指标占比超过70%,极大提升了评价的客观性、精准性。尤为突出的是,本标准在国内外首次将“文化价值”系统纳入评价维度,设置了创新创意度、素养提升度、观念更新度、活力激发度、文化自信度等指标,涵盖科学家精神弘扬与科学普及度等具体方面,深刻体现了科技创新对社会文化建设的引领作用。

在评价方法层面,全面征集各领域专家意见,形成动态化更新迭代的五元价值评价指标权重确定方法。同时,充分运用先进AI大模型,综合运用层次分析法(主观赋权)和主成分分析法(客观赋权)方法,有效融合专家智慧与数据智能,显著提高评价结果的科学性和一致性。

二、破局立新,填补国内多维度评价标准空白

本标准于2023年3月正式实施,是国内首个科技成果评价地方标准,为全国提供示范参考作用,先后被国家标准及地方标准引用,得到政府部门、协会学会、科研院所等多方认可。本标准实现了三大创新突破:

(一)率先提出科学估值新思路

本标准利用“五元价值”+“价值潜力”评估模型,为代表新质生产力的高新技术企业和专精特新中小企业科技成果评价提供科学估值新思路。

(二)率先设计场景化评估流程

本标准率先设计了科技评估师深入现场看成果、立足行业找对标、专家评审看价值、意见建议看远景、定性定量相结合的新型评估流程,围绕科技成果的创新质量、绩效和对社会的贡献构建评估流程。

(三)率先构建科技评估新生态

本标准通过评价助推科技成果转化与应用,构建有利于项目投融资、技术交易管理、科技成果管理、科技奖励申报、科研项目管理新生态。

三、实施成效显著,成为高质量发展“助推器”

自发布实施以来,本标准在上海市乃至全国范围内积极推广应用,获得各类创新主体的高度认可,已成为上海建设具有全球影响力科技创新中心的重要标准化工具。本标准通过在同济大学、上海大学等高校国家级重点研发计划项目验收、高价值成果筛选与转化等环节的应用,有力促进了科技成果转化率的提高。本标准在上海市得到系统性推广,完成上海市农委7万亩无人农场验收评价、上海市经信委“工赋链主”培育企业考核、上海农交所估值900余万元科技成果评价、行政主管部门重大行政决策风险评估等工作,得到业内广泛认可。同时,本标准已被山东、新疆、陕西、内蒙古等多地作为研制本地标准的重要参考。

社会效益方面,本标准通过中国农科院上海兽医研究所紫竹讲坛、大湾区创新生态大会高峰对话等活动积极推广,并陆续组织举办了科技成果概念验证能力建设研修班、新型研发机构概念验证平台建设发展研讨会、科技成果概念验证能力提升实训营、科技成果评价与概念验证专题研讨会、科技成果分类评价和价值潜力评价推广使用专题会议、科技特使培育及出海计划特训营授课等多项专题活动。截至目前,已累计组织培训数十场,培训人员1200余人,受益群体近万人,同时获得《人民融媒体》《解放日报》《光明网》《中国科学报》《学习强国》等权威媒体的广泛报道。通过本标准开展的科技成果评价已有数百项,覆盖集成电路、生物医药、新材料、新能源等多个战略性新兴产业领域,为科研项目管理、科技成果管理、科技项目融资、“卡脖子工程”项目申报、专精特新“小巨人”企业认定、科技奖励推荐、产业化应用推广等社会经济行为提供决策参考。

经济效益方面,截至2025年5月,应用本标准服务的成果评价单位超300余家,间接促成科技企业融资近10亿元,推动转化效益近1亿元,有效助力科技资源优化配置和科技成果转化率提升,支撑新质生产力的发展。