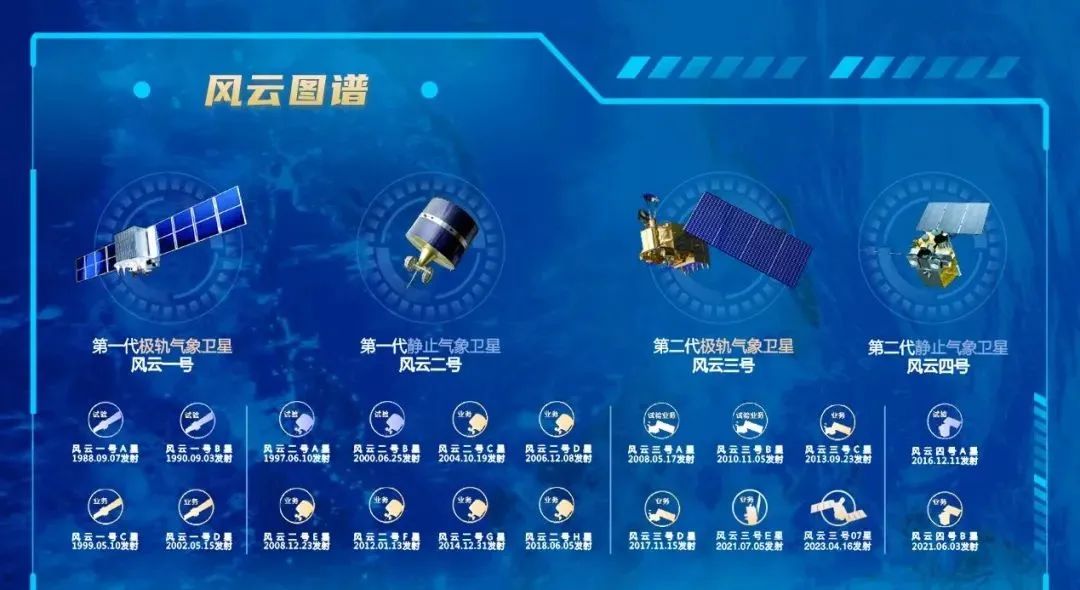

风云气象卫星是我国全球对地观测系统的重要组成部分,历经五十余载发展,已成功发射两代四型共21颗卫星,建成高低轨协同组网、稳定业务运行的气象卫星观测体系。近十年来,新一代风云气象卫星的发射和应用,使我国气象事业实现了“升级换代”,具备了整体国际先进、局部国际领先的天基气象综合观测能力及气象业务服务能力,风云气象卫星已经成为世界气象组织全球观测网的重要成员,为“一带一路”倡议等提供国际服务,上海的先进技术为实现气象“全球监测、全球预报、全球服务”提供了最佳解决方案 。

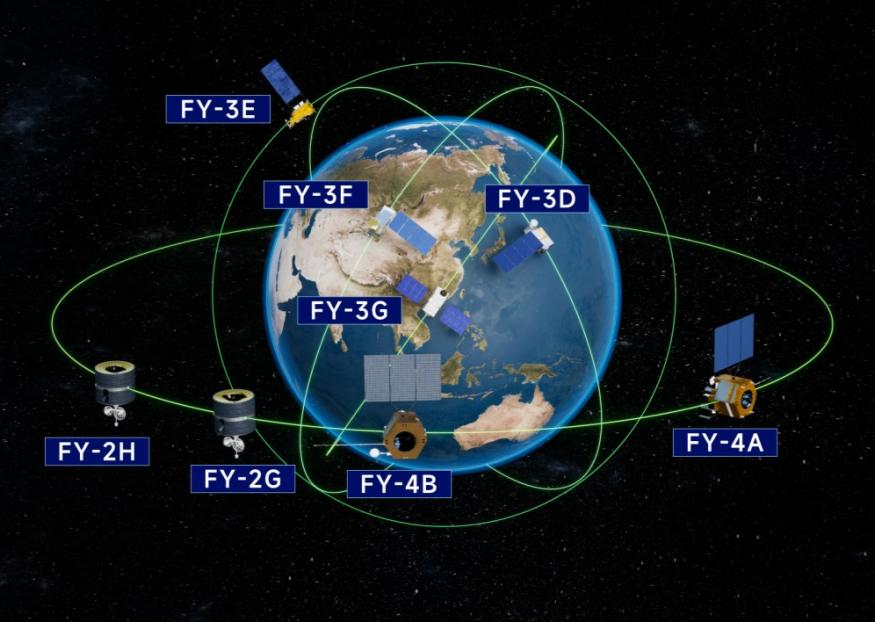

风云卫星在轨示意图

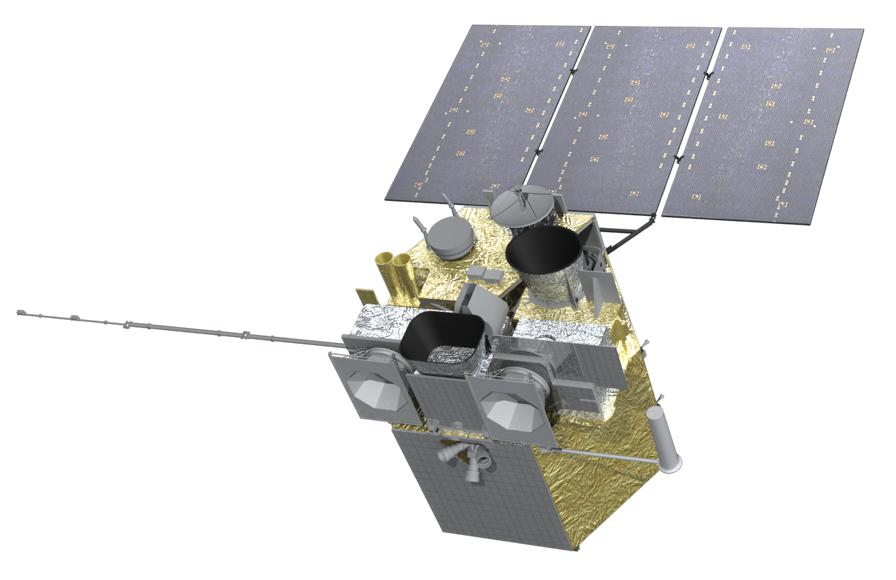

风云气象卫星是大型综合遥感卫星,运行于太阳同步轨道、低倾角轨道和地球静止轨道,装载紫外、可见、红外、微波、空间天气等多类主被动载荷。风云卫星总体设计以实现长寿命、高可靠、业务化、无间断运行目标,需综合考虑空间环境、载荷性能、平台稳定性、长期可靠性等多维度因素,涉及力、热、电、磁、轨道、信息、能源、图像等多个要素,覆盖地面研制、卫星发射、在轨运行到离轨退役等全流程。为系统总结并固化我国在气象卫星领域的尖端设计经验与核心技术,引领下一代气象卫星发展,上海航天技术研究院制定了《风云气象卫星设计要求》(Q/RJ 571-2023)企业标准。该标准是国内首个针对高低轨、大中型气象卫星的顶层总体设计规范,填补了国内外该领域技术标准的空白,对推动我国气象卫星技术标准化、型谱化发展具有里程碑意义。

创新引领,突破多项关键技术,实现技术全面引领

标准主要规定风云气象卫星平台和核心先进遥感仪器等11个方面设计要求,其中7方面具有先进性。

风云三号卫星

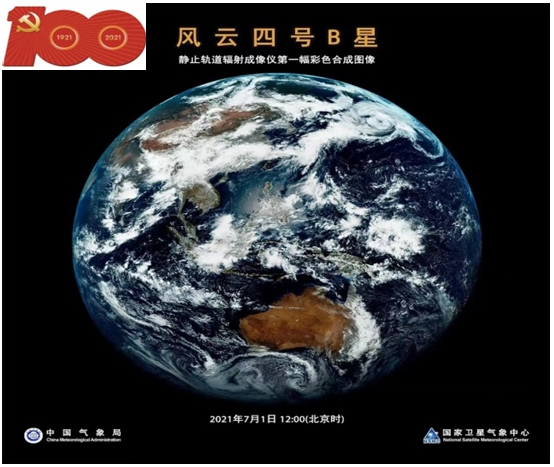

风云四号卫星

在机械设计方面,标准提出更高精度的微振动抑制指标,相较国内外卫星提高了一个数量级,在轨有效保障了高分辨率成像和干涉式探测载荷的稳定工作环境,该指标达到国际领先水平。

在热控设计方面,针对黑体、星敏支架等温度敏感部件,提出比国内外其他遥感卫星更高的精密控温要求,保证载荷在轨工作状态处于最佳,该指标达到国际领先水平。

在数据传输方面,标准首次规定了高低轨卫星星间激光通信的业务化能力,提出快速激光建链指标,有效解决海量全球数据的可靠快速回传难题,有力支撑精准、高效、及时的气象预报,该项核心技术自主可控,国际领先。

在星地一体化方面,标准提出采用高精度图像导航与配准技术,实现了星上高精度绝对定位,极大提高了预报准确度和及时性,该项目核心技术突破了国外技术垄断。

此外,标准还在在轨自主运行管理方面实现重大突破,创新性提出小偏差星上自主预报地影/月影时间要求,突破了传统依赖地面计算的局限,极大提升了卫星在轨运行的自主健康管理能力和能源安全性。

2021年7月1日,风四B星首图,保障建党百年

成效斐然,打造气象监测标杆,彰显大国风范与担当

《风云气象卫星设计要求》的实施,将先进技术固化为可复制、可推广的设计准则,赋能高质量研制,提质、增效、降本:

1)标准引领提质增效,全面提升企业核心竞争力。标准有效指导了风云三号、四号系列业务星的研制及风云五号、六号卫星的预研。同时还牵引了SAST1000、SAST3000、SAST5000等卫星公用平台的型谱化发展,推动了红外探测、微波测量等相关技术及产业链的成熟。通过本标准的严格执行,实现了“优质、高效、低成本”的研制目标,全面提升了我国气象卫星的核心竞争力。

2)标准支撑卫星技术升级,全力筑造防灾减灾防线。多年来,风云气象卫星逐渐升级换代,三轴稳定卫星平台、大气“CT机”、主动降水测量雷达、星上图像导航配准、星地一体“分钟级快扫”等一项项前沿技术的突破和创新背后,见证着我国风云气象卫星的稳步发展。目前,已实现了我国气象卫星从无到有、从低轨到高轨、从单一手段到主被动结合、从单一要素到全要素覆盖、从跟跑到并跑再到部分领跑的历史跨越,不仅解决了天气预报对于气象观测精度的需求,还实现了气象卫星性能升级、定量化应用,卫星遥感观测资料质量显著提高。

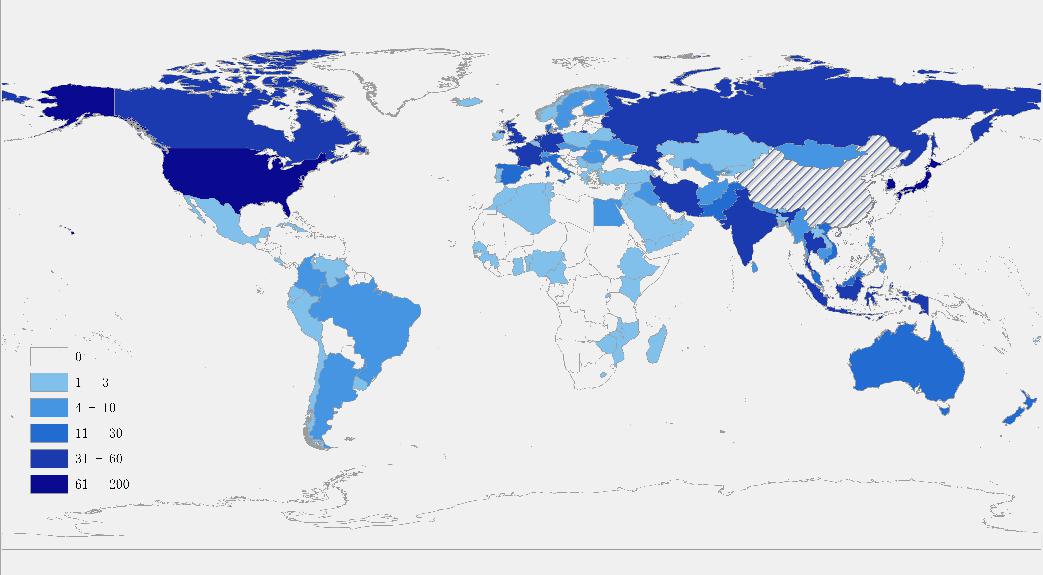

3)标准护航风云卫星,全面助力中国“朋友圈”不断扩容。风云气象卫星国际用户“朋友圈”不断扩大,数据服务于129个国家和地区,其中“一带一路”沿线96个,国际用户数据服务订单已超2000个。2018年,风云二号H星成功发射,成为肩负服务“一带一路”建设使命的“一带一路星”。2018年6月10日,国家主席习近平在上海合作组织青岛峰会上指出,中方愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务。2021年,风云四号A、B双星组网,风云三号C、D、E星组网运行,其数据产品向全球用户开放共享,进一步满足“一带一路”沿线国家和地区对气象监测预报、应急防灾减灾等服务需求,2023年,风云三号G星发射成功,通过主动降水测量雷达可提供中低纬度三维降水信息,进一步惠及“一带一路”国家和地区。至此,风云卫星已然成为一张服务全球可持续发展闪亮的中国名片。

4)标准打造气象监测标杆,全球贡献中国方案。“一带一路”沿线国家和地区遭受台风、暴雨、强对流、沙尘暴、泥石流等灾害时,可通过世界气象组织提出申请启动风云气象卫星国际用户防灾减灾应急保障机制,调动值班卫星,对受灾区域进行5-6分钟一次的高频次区域观测,处理生成图像和定量产品并提供给申请方,为其防灾、减灾、救灾提供及时的信息保障。目前,已有30多个国家注册成为该机制成员。2021年,风云四号A星、风云三号D星和风云二号H星正式加入空间与重大灾害国际宪章机制值班卫星序列,至今已为印度、菲律宾、印度尼西亚等20多个国家提供应急保障服务50多次。

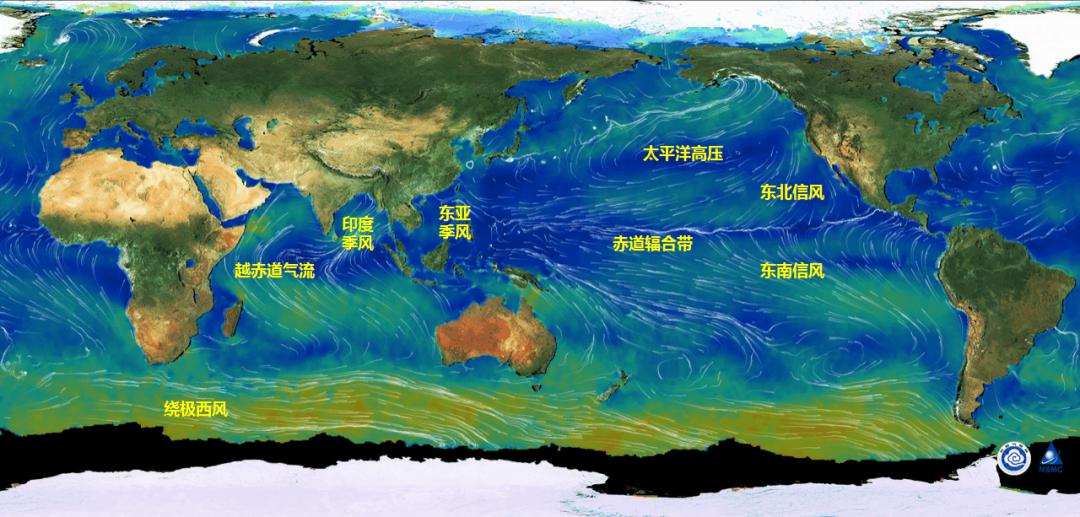

风云三号E星风场测量雷达合成全球海面风场矢量图

风云气象卫星覆盖133个国家,服务8万多用户

2018年6月10日,习近平在上合组织峰会宣布,中方愿利用风云二号气象卫星为各方提供气象服务

本标准的实施应用,有效支撑了风云卫星数据高质量连续获取,数据资料免费全球共享,在全球顶级业务中心、大学和科研机构得到了极高关注和广泛应用,为 “一带一路”国家提供及时高效的监测服务;有效保障了风云卫星业务观测连续稳定运行,在重大天气事件监测分析、数值天气预报、环境监测、灾害预警等方面发挥了重要作用,形成了国内外遥感监测报告共计1200余期,为党中央、国务院提供科学准确的决策服务材料。

地址:上海市武夷路258号 电话:021-54048034 邮箱:[email protected] 版权所有:上海市标准化协会